お店や街中、そしてニュースで外国人についての話題を見かけない日はなくなってきました。

それもそのはず、日本に住む外国人の数は年々増えています。彼らは滞在目的や身分・地位に基づいた「在留資格」を得て日本に滞在しています。

今回は外国人が日本に滞在する際に必要な「在留資格」について、ご紹介していきます。

在留資格とは?ビザ(査証)との違いは?

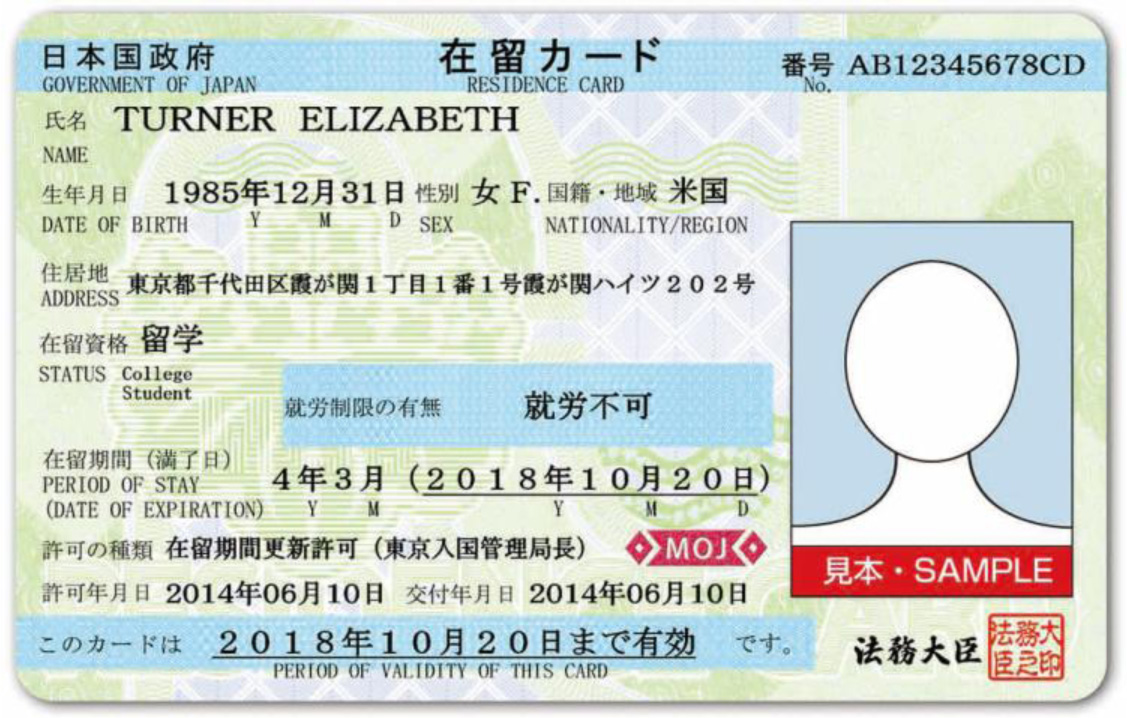

在留資格とは、外国人が日本に合法的に滞在するために必要な資格です。資格の証明は、在留カードと呼ばれる日本への滞在目的(在留資格)が記載されたカードで示すことが可能です。これは、入国する際に空港で渡されるカードで、就労ビザが発給されると自動的に在留カードも持つことになります。

在留資格は全部で29種類。目的に応じた活動のみ日本で認められています。1人1種類しか持つことができないので、自身が保持する在留資格以外の活動や就労は日本で禁止されています。この在留カードの偽造作成が近年問題になっていますが、正しい在留カードを保持していない外国人を採用した場合、企業も罰金を課せられることになりますので、注意してください。

たとえば、観光に来ている外国人は短期滞在のための在留資格を持っています。

この場合、短期滞在という在留資格においては親族訪問や観光のみが許可されています。

しかし、就労は許可されていないため、アルバイトなどをおこなうことは禁止されています。就労のためには就労が許可された在留資格を取得する必要があります。

就労が可能な在留資格の対象者

就労が可能な在留資格を持つ対象となるのは、中長期間在留する外国人です。中長期に当てはまる人は以下の条件に該当します。

在留資格を有する人

特別永住者

3カ月以上の在留期間が決定された人

短期滞在の在留資格を持っていない人

外交、または公用の在留資格が決定されていない人

法務省令で定められた、上記の外国人に準ずるものとして定められていない人

(具体的には、台湾日本関係協会の本邦の事務所、もしくは駐日パレスチナ総代表部の職員、またはその家族の方以外)

日本国籍の方の配偶者

在留カードについて

日本にて先述した在留資格の対象となる中長期の滞在をする外国人に交付される、在留資格を証明するものが在留カードです。

ただし在留カードは短期滞在の場合は発行されません。(参照:出入国在留管理庁)

在留資格とビザは異なるので要注意!

在留資格とビザは異なります。外国人に対して、滞在を許可するものは在留資格です。

ビザは正式には「査証」と呼ばれており、入国する前の段階で「上陸に必要なもの」です。

外国に置かれた日本大使館や日本公館にて発行され、パスポートに印字されるものです。

しかし短期滞在ビザ相互免除国からの入国者や再入国制度を利用する場合にはビザの取得が免除されています。

在留資格とは外国人が日本に滞在するためのもので、在留資格で許可された活動を日本国内でおこなうことができます。

ビザは外国にて発行されるものですが、在留資格は日本国内にて付与されるものです。

ビザについてもっと知りたい方はこちら。

在留資格の種類について

在留資格の種類についてみていきましょう。2019年7月現在、同年4月に追加された「特定技能」の在留資格を含めると29種類の在留資格が存在します。

在留資格全29種類について

29種類すべての特徴やを把握・理解することは難しいです。しかし、在留資格についてはまず以下の4つのポイントをおさえて分類し、理解していくことをおすすめします。

ポイント 1:就労が認められている在留資格(活動制限あり)

| 在留資格 | 該当例 |

| 外交 | 外国政府の大使、公使など及びその家族 |

| 公用 | 外国政府などの公務に従事する者及びその家族 |

| 教授 | 大学教授など |

| 芸術 | 作曲家、画家、作家など |

| 宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師など |

| 報道 | 外国の報道機関の記者、カメラマンなど |

| 高度専門職 | ポイント制による高度人材 |

| 経営·管理 | 企業などの経営者、管理者など |

| 法律·会計業務 | 弁護士、公認会計士など |

| 医療 | 医師、歯科医師、看護師など |

| 研究 | 政府関係機関や企業などの研究者など |

| 教育 | 高校、中学校などの語学教師など |

| 技術·人文知識·国際業務 | 機械工学などの技術者、通訳、デザイナー、語学講師など |

| 企業内転勤 | 外国の事務所からの転勤者 |

| 介護(※1) | 介護福祉士 |

| 興行 | 俳優·、歌手、プロスポーツ選手 |

| 技能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者など |

| 技能実習 | 技能実習生 |

| 特定技能 | 人手不足と認められた業種(1号、2号が存在する) |

ポイント 2:身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)

| 在留資格 | 該当例 |

| 永住者 | 永住許可を受けた者 |

| 日本人の配偶者など | 日本人の配偶者・実子・特別養子 |

| 永住者の配偶者など | 永住者・特別永住者の配偶者、日本で出生し引き続き在留している実子 |

| 定住者 | 日系3世、外国人配偶者の連れ子など |

ポイント 3:就労の可否は指定される活動によるもの

| 在留資格 | 該当例 |

| 特定活動 | 外交官などの家事使用人、ワーキングホリデーなど |

ポイント 4:ケースによって就労可能な在留資格(特定活動)

法務大臣が特定の活動を指定して認める在留資格に特定活動というものがあります。例をあげると、ワーキングホリデーや外交官の家事使用人などがあります。しかし、さまざまなパターンがあるため、一般的に就労できる在留資格のように一覧で示すことができません。

もし、企業側が外国人労働者を募集し、特定活動の在留資格を持っている人が応募して来た場合は、その在留資格が就労可能であるかという点で注意が必要です。

就労指示書の内容確認しないと、就労ができるか、どの範囲で就労できるのかなどの詳細が把握できないため、しっかりと確認するようにしましょう。

不明点がある場合は、出入国在留管理庁へ問い合わせるようにしましょう。

就労が認められない在留資格

下記の在留資格については、日本での就労を目的としていないため原則として就労することができません。滞在期間が長期の場合でも適用されないものがありますので、改めて確認しておきましょう。

| 在留資格 | 該当例 |

| 文化活動 | 日本文化の研究者など |

| 短期滞在 | 観光客、会議参加者など |

| 留学 | 大学、専門学校、日本語学校などの学生 |

| 研修 | 研修生 |

| 家族滞在 | 就労資格などで在留する外国人の配偶者、子 |

(法務省による資料をもとに筆者作成)

※資格外活動許可を受けた場合は、一定の範囲内で就労が認められます。

例えば、留学生や「家族滞在」の外国人がアルバイトをする場合は、この資格外活動の許可を受ける必要があります。

許可なくして、アルバイトをすると不法就労として罰せられますので、アルバイトなどで外国人を雇用する際は注意が必要です。

活動許可の有無・期間は本人の在留カード裏面で確認することができます。資格外活動許可申請についてはこちら

ポイント1の最後に表記のある「特定技能」は2019年4月に新設されたものです。

在留資格の手続きについて

企業が外国人を採用する場合、その外国人は在留資格を持っていなければなりません。

もし、その方が在留資格を持っていない場合は申請手続きが必要です。

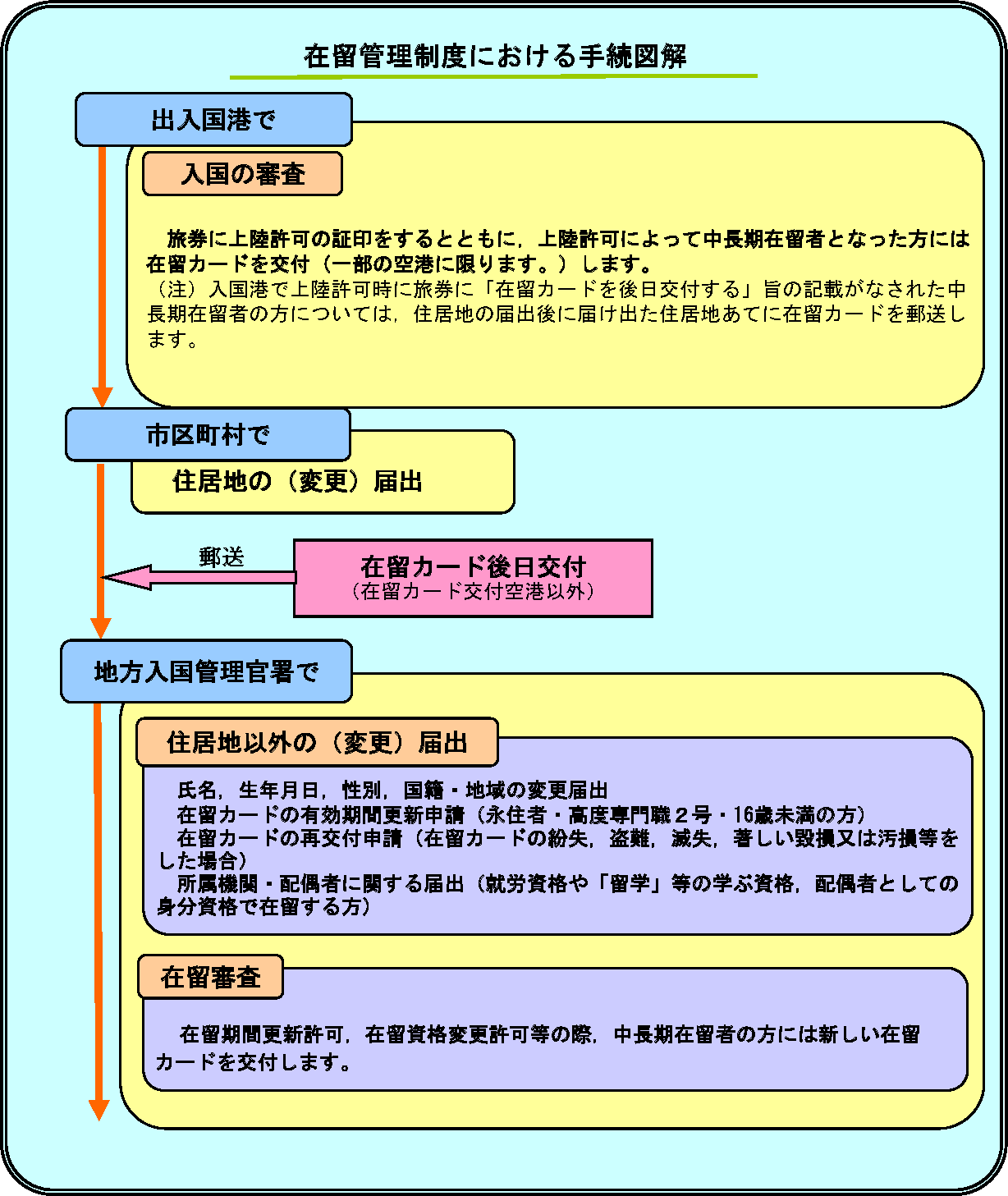

(画像の引用元:法務省 入国管理局)

それぞれの在留資格や外国人の状況によって異なるため、個別に確認する必要があります。

申請先は外国人の住む地域を管轄する地方入国管理官署になります。

また、手続きから許可が下りるまでは短ければ2週間程度ですが、最大で半年かかったようなケースもあるため、申請手続きはなるべく早めに開始しましょう。

在留資格の申請がオンラインでも可能に!

2019年7月25日より、在留申請の各手続きがオンラインでできるようになりました。

不明点や質問がある場合は出向いたほうがスムーズに申請できますが、申請のみで終わる場合は必ずしも地方出入国在留管理局の窓口に出向く必要はありません。

自宅やオフィスからいつでも申請でき、在留カードを郵送で受け取ることもできます。

オンラインの申請については、こちらから確認できます。

また、自社の外国人社員の手続きの負担軽減が期待されます。(参照:入国管理局)

オンライン手続きの詳細については、こちらの記事からも確認できます。

5分でわかる技術・人文知識・国際業務ビザ|申請事例や必要書類も解説

また、手続きから許可が下りるまでは短ければ2週間程度ですが、最大で半年かかったようなケースもあるため、申請手続きはなるべく早めに開始しましょう。

在留カードを取得するまでのプロセス

在留資格が付与されると同時に、中長期滞在者は在留カードを持つことになります。

在留カードは入国審査を受ける空港または港で受け取ることで、3ヵ月以上の滞在や就労が許可されます。

ステップ1:ビザ申請

画像の引用元:月間総務オンライン

画像の引用元:月間総務オンライン

雇用元または行政書士法人が必要な書類を集め入国管理局に申請を行います。

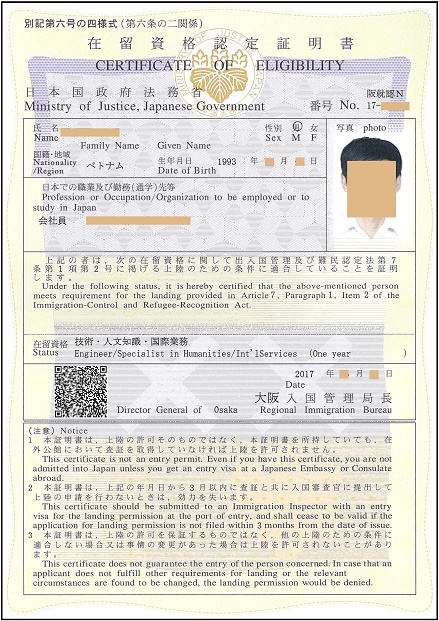

ステップ2:在留資格認定証明証が届く

画像の引用元:ビザ申請手続きサポート大阪

企業カテゴリーにもよりますが、約3ヵ月程で許可が下ります。許可されると申請元に認定証が届くので、その認定証を元に申請者本人は査証の申請を行います。

ステップ3:認定証を持ち日本大使館へ

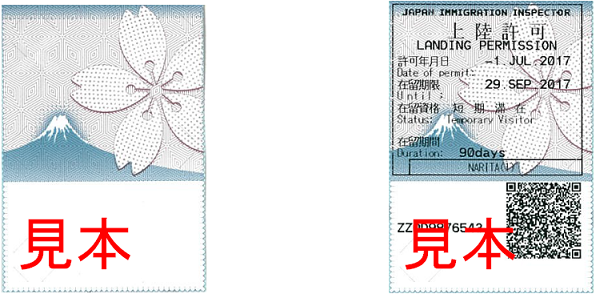

画像の引用元:法務省

査証は入国許可証としてパスポートに貼られます。申請者の母国の大使館にて申請をします。

注意したいのが、認定証の有効期限は発行から日本に入国するまでの3ヵ月以内という点です。

大使館への査証申請までの3ヵ月以内でないため、発行から3ヵ月以内に必ず査証の取得と日本への入国を済ませるようにしてください。

ステップ4:査証(パスポート)を提示し、在留カードをもらう

画像の引用元:入国管理局

空港または港にて入国審査を済ませ、その場で在留カードを受け取ります。

ステップ5:入国

申請に必要な書類を取得するために大学へ訪問したり、査証をもらうために大使館へ出向いたりと在留資格を得るまでには一筋縄ではいきません。

申請を円滑に進めるためにも、申請者と雇用者が密に連絡を取りあうようにしましょう。

不許可になった場合の対処法

申請が不許可になった場合、まずは入国管理局へ不許可の理由をヒアリングしてください。

不許可になったとしても、再度の申請は可能です。不許可の理由は、必要書類の未提出や仕事内容と学歴のミスマッチなど様々あります。

まずは、不許可の理由をしっかりと把握し次に準備すれば申請の許可が下りる可能性は十分にありますので、安心してください。

在留資格が取り消しになるケースも?

無事に在留資格を取得した後も、罪を犯したり渡航後すぐに離職し無職の期間が3ヵ月以上続くと在留資格が取り消しになる場合もあります。

滅多にあることではないかもしれませんが、時間とお金をかけて取得した努力が無駄にならないよう、万が一に備えて日本人社員がと同様、入社前後のモチベーションが下がらないような配慮をしましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

日本の人材不足が叫ばれる中、外国人雇用者は増加傾向にあります。特定技能の新設もあり、今後も増えていくことになるでしょう。

多くの在留資格がある中、外国人雇用者がしっかりと手続きを踏んで、安心して働くことができるよう、確認に確認を重ねて複雑な過程をクリアしていく必要があります。

しかし、オンライン申請が導入され、手続き等の簡易化も進んでいます。担当者の方は外国人を戦力として一緒に働いていけるよう、1つ1つを丁寧に理解していきましょう。

03-6367-2041

03-6367-2041