高度人材における高度専門職の詳しい解説やポイントの申請方法まで、初めての方でもわかりやすく高度人材について解説します。

高度人材とは?

高度人材とは、専門的な技術力や知識を有する外国籍人材のことです。

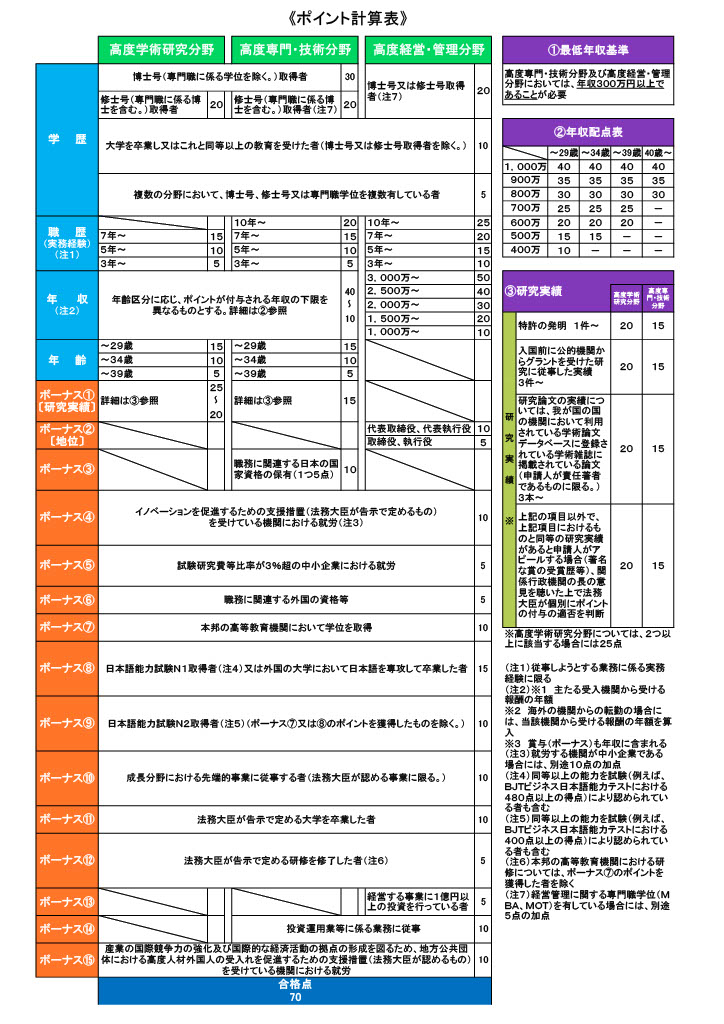

その中でも、人手不足が深刻化する中、海外から優秀な人材の受け入れを促進するために「学歴」「職歴」「年収」「年齢」「その他ボーナス」の観点から点数化し、一定以上のポイントに達した外国籍人材は「高度専門職」のビザを取得することが可能です。

内閣府によると高度人材とは以下のように表されています。

「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することが出来ない良質な人材」であり、「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」とされています。

(引用元:高度人材受入推進会議報告書)

例えば具体的には、IT人材や投資家、優良大企業の経営者や著しく優れた研究成果の博士号取得者などが挙げられます。

高度人材は3種類ある

高度人材は以下の3つの種類のいずれかに当てはまる活動を行う外国人が対象になります。

高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導または教育をする活動。つまり、研究者や大学の教授などが当てはまります。

高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学または人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動。

つまり、具体的に、自然科学においては化学や生物学などの研究者、人文科学においては心理学や社会学などの研究者が挙げられます。高度人材として認定される数は3つの中で最も多くなっています。

高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」

本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動。

会社の経営者や役員などが具体的に当てはまります。

(参照:法務省 入国管理局)

「高度専門職1号」と「高度専門職2号」とは?

「高度専門職2号」の在留資格は、「高度専門職1号」もしくは高度外国人材としての「特定活動」の在留資格をもって一定期間日本に在留した外国人を対象に、ポイント制にて一定点数以上に達成した人に許可されるものです。

「高度専門職2号」では在留期限は無期限とされ、活動制限が大きく緩和されます。

高度人材1号から2号への変更申請要件はこちら(出入国在留管理庁)。

高度人材ポイント制とは?

日本政府は高度人材の受入れ促進のため、高度外国人材に対しポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を提供する制度を平成24年5月7日より導入しました。70点以上で優遇措置の対象となることができます。

ポイント計算表は以下表をご覧ください。

(引用元:法務省 入国管理局)

エクセル形式のポイント計算表も配布されているのでぜひ活用してください。

ポイント制によって受けられる優遇措置

高度人材に認定された場合、優遇措置を受けることができます。高度専門職1号と高度専門職2号によって少し異なりますので、それぞれみていきましょう。

「高度専門職1号」の場合の優遇措置

複合的な在留活動の許容

通常の在留資格では、外国人の方は許可された1つの在留資格で認められている活動しかできません。

高度外国人材の場合では、たとえば大学で研究活動をしながら関連する事業を経営するなど、複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。

在留期間「5年」の付与

高度外国人材には法律上最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。また、この期間は更新することが可能です。

在留歴に係る永住許可要件の緩和

永住許可を受けるためには、原則は10年以上続けて日本に在留していることが必要です。

しかし以下の高度外国人材は永住権許可を受けることができます。

- 高度外国人材として活動を3年間続けて行っている場合

- 高度外国人材の中でも特に高度と認められる方(ポイント80点以上の方)が高度外国人材としての活動を引き続き1年間行っている場合

永住許可要件の緩和の詳細はこちら

配偶者の就労

配偶者としての在留資格をもって在留する外国人が、在留資格「教育」「技術・人文知識・国際業務」等に該当する活動を行う場合には学歴や職歴などの一定の要件を満たし、これらの在留資格を取得する必要があります。

しかし、高度外国人材の配偶者の場合は、学歴や職歴などの要件を満たさなくても「教育」「技術・人文知識・国際業務」等に該当する活動を行うことができます。

一定の条件において親の帯同が許容される

現在、就労を目的とする在留資格で在留している外国人の親の帯同は認められていません。

しかし、以下のケースにおいて高度外国人材又はその配偶者の親(養親を含みます。)の入国・在留が認められます。

- 高度外国人材またはその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます。)を養育する場合

- 高度外国人材の妊娠中の配偶者または妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合

さらにこのケースにあてはまる高度外国人材は以下の要件を満たす必要があります。

- 高度外国人材の世帯年収が800万円以上であること

※世帯収入=高度外国人材本人とその配偶者の年収を合算したものをいいます。

- 高度外国人材と同居すること

- 高度外国人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること

一定の条件において家事使用人の帯同が許容される

外国人の家事使用人の雇用は、在留資格「経営・管理」「法律・会計業務」等で在留する一部の外国人に対してのみ認められています。

しかし、高度外国人材については以下の要件において外国人の家事使用人を帯同することが認められます。

➀ 外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合の条件(入国帯同型)

- 高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること

- 帯同できる家事使用人は1名まで

- 家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること

- 高度外国人材とともに日本へ入国する際、家事使用人が日本への入国前に1年以上高度外国人材に雇用されていた者であること

- 高度外国人材が先に日本に入国する場合、帯同する家事使用人が日本への入国前に1年以上は当該高度外国人材に雇用され、かつ当該高度外国人材が日本へ入国後、引き続き当該高度外国人材または当該高度外国人材が日本入国前に同居していた親族に雇用されている者であること

- 高度外国人材が本邦から出国する場合、ともに出国することが予定されていること

➁ ➀ 以外の家事使用人を雇用する場合(家庭事情型)

- 高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること

- 帯同できる家事使用人は1名まで

- 家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること

- 家庭の事情(申請の時点において,13歳未満の子または病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること)が存在すること

入国・在留手続の優先処理

高度外国人材に対する入国・在留審査が優先的に早期処理が行われます。

- 入国事前審査にかかる申請は申請受理から10日以内を目途

- 在留審査にかかる申請については申請受理から5日以内を目途

「高度専門職2号」の場合の優遇措置

「高度専門職1号」で認められる活動のほか、その活動と併せて就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことができます。

- 在留期間が「無期限」になります。

- 上記の「在留歴に係る永住許可要件の緩和」「配偶者の就労」「一定の条件において親の帯同が許容される」「一定の条件において家事使用人の帯同が許容される」の4つの優遇措置を受けられる

(参照:法務省 入国管理局)

高度人材ポイント制手続きの方法

高度人材は在留資格の1つなので、在留資格としての申請手続きが必要です。その他の在留資格と同様、新規での手続きと変更申請は異なるので注意しましょう。

詳しい手続きの流れはこちらから。(参照:法務省 入国管理局)

新規で在留資格を申請する場合

ステップ1:地方入国管理局の窓口にて申請

まずは、在留資格認定証明書交付申請を行います。

【必要書類】

・在留資格認定証明書交付申請

・ポイント計算表

・ポイントを立証する資料(詳しくはこちら)

ステップ2:入管による審査

上陸条件による適合審査を行い、高度人材に該当する人材かどうか判断されます。この時に、ポイントも計算されます。

ステップ3:在留認定証明書の交付

許可がおりると、在留認定証明書が発行され各申請者や申請を代理した機関の元へ届きます。

ステップ4:日本大使館にて査証(ビザ)申請

それを、申請者が居住する自国の日本大使館にて査証申請を行います。申請が完了すると、入国許可書の切手がパスポートに貼られるので、これで日本への入国が可能となります。

ステップ5:日本の空港または港にて上陸審査手続き

最後に、入国する空港または港にて在留認定証明書と査証が貼られたパスポートを提示して、在留カードが渡されます。

在留資格の切り替えまたは更新をする場合

ステップ1:地方入国管理局の窓口にて申請

高度専門職のビザをお持ちの更新の方は在留期間更新許可申請を、高度専門職へ切り替えたい方は在留資格変更許可申請を行います。

ステップ2:入管による審査

高度専門職に該当する人材かどうか判断されるポイントはこちら。

・行おうとする活動が高度外国人材としての活動であること

・ポイント計算の結果が70点以上であること

・在留状況が良好であること

ステップ3:在留認定書の交付

ポイントが70点以上、また必要とされる条件をクリアすると在留資格認定証が交付されます。

高度人材と日本の国家戦略

高度人材を受け入れる背景

この日本の成長戦略である「未来投資戦略2018」によると、日本社会がIT技術(AI・IoT・ロボット)を活用することによって「Society 5.0」へ突入し、「生活・産業」「経済活動」「行政・インフラ」「地域・コミュニティ・中小企業」「人材」の分野に変化が訪れていると考えられています。

その中で外国人人材、とりわけ高度人材について施策が設定されており、日本の高度人材に対する期待や取り組みを知ることができます。

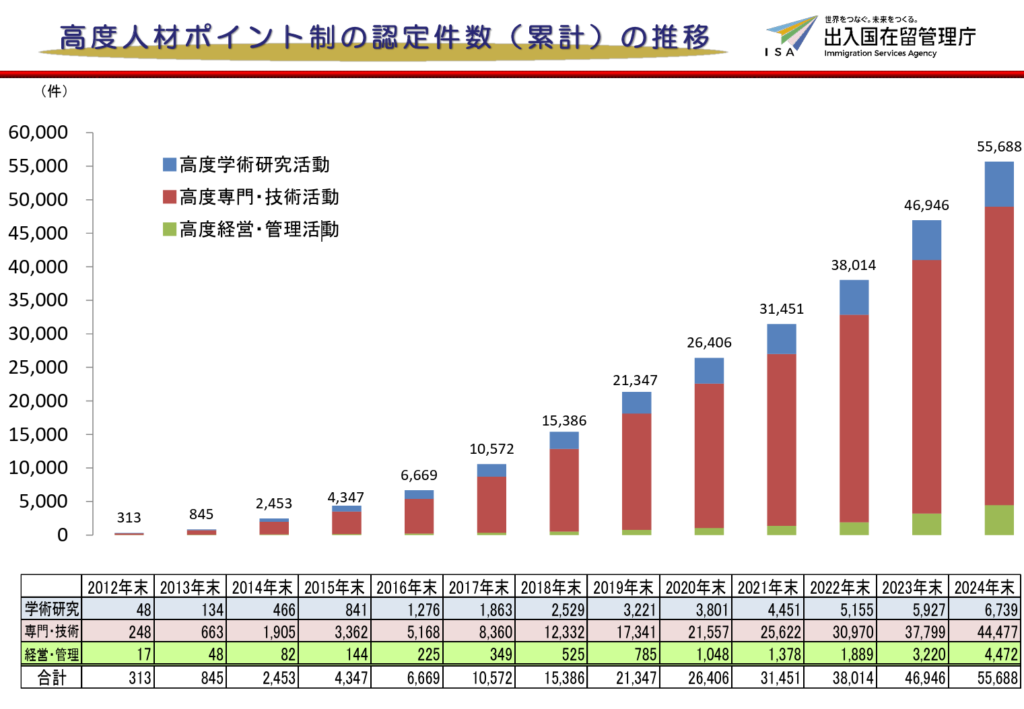

ポイント制の導入後から2017年12月までに高度外国人材と認定された外国人数は10,572人おり、2017年末までの目標設定であった高度人材10,000人受け入れは達成されました。

2020年末の目標値20,000人に対して、26,406人と目標値を上回っており、現在も受け入れを拡大し、2024年末時点では55,688名に上ります。このように、国も高度人材の受け入れに積極的であることがわかります。

(画像の引用元:高度外国人材の受け入れ状況について)

メリット・デメリットとは?

このような背景から高度人材の受け入れが少しずつ拡大している日本ですが、人材の移動の国際化と共に高度人材の獲得競争は年を経るごとに過熱しています。

OECDの調査によると、高度人材の70%がカナダ、アメリカ、オーストラリア、イギリスの英語圏を選ぶようで、高度人材を誘致するには最先端の技術を持ち合わせたテクノロジー企業や研究機関の設置などを積極的に進めていくべきでしょう。

このように高度人材を受け入れる基盤づくりを行うことは、日本の経済成長にも大きく寄与するに違いありません。

受け入れに伴い、ビザ申請のプロセス整備や外国人材を受け入れる体制づくりに加え、異文化理解力の向上や初等教育での語学教育など取り組むべき課題は山積みです。

しかし、来たる将来国際社会で生き残っていくために、必要な準備といえるかもしれません。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

高度人材は、客観的でわかりやすいポイント制度が採用されているため、しっかりとポイントを押さえた技能さえあれば取得できる在留資格ともいえるかもしれません。

また、高度人材は優秀であるだけではなく在留期間も長いため、高度人材を採用することは日本の企業にとっても大きなメリットとなるでしょう。

日本としても推進している在留資格のため、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。

03-6367-2041

03-6367-2041