人手不足の深刻さが増す日本国内。

人手不足の業種ランキング上位5業種に注目し、各業界の人手不足の要因から課題を分析します。

また人手不足から脱却した企業の成功事例を交え、今注目されている社内改革手法をお伝えします。

【3分資料】はじめての外国人採用のポイント

- 新卒・中途外国人材の母集団形成方法がわからない

- 就労ビザ申請の方法がわからない

- 外国人材の採用手法や注意点が知りたい

などのお悩みを抱えている方必見の外国人採用の基礎資料です。

日本国内における人手不足の現状と課題

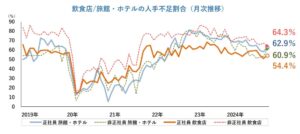

帝国データバンクの調査によると、「正社員の人手が不足している」と回答した業種のトップ5は以下の通りです。

1位:情報サービス 70.2%

2位:メンテナンス・警備・検査 69.7%

3位:建設 69.6%

4位:金融 67.1%

5位:運輸・倉庫 65.8%

[出典] 帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2024年10月)」

人手不足の割合は雇用形態別にみると正社員 51.7%、非正規社員は 29.5%となっています。

正社員は依然として 5 割以上と高止まりですが、非正規社員は前年同月と比較すると上位 10 業種中、 9 業種が低下しておりやや緩和傾向にあるといえます。

[画像引用]:帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2024年10月)」

一方で、人手不足による企業への影響は一部深刻化しており、2024 年の人手不足による倒産は過去最多であった2023年の通年260件を上回り、2024年 10 月時点では 287 件となりました。業種としては2024 年問題にかかわる建設・物流業の割合が大きく、全体の 4 割以上を占めています。

倒産した企業のうち、従業員数は 10 人未満のケースが 8 割近くにのぼることから、大企業の賃上げペースに追いつけないことが原因で中小事業者の人材の確保・定着は難しく、人手不足倒産は今後も高水準で発生する可能性が高いでしょう。

対策方法を探るためにも、なぜ上記5業種が人手不足に陥りやすいのか確認していきましょう。

人手不足業種ランキング上位5業種

1位 情報サービス業

要因:著しい業界成長に伴う人手不足

経済産業省の調査によると、日本国内には現在約100万人のIT人材が従事しているものの、約17万人ものIT人材が不足しているといいます。

経済産業省が公表した「IT人材需給に関する調査」によれば、2018年から2030年まで、IT人材の不足は年々増加することが予想され、最大約79万人のIT人材が不足すると言われています。

理由としては、その業界は儲かる仕事が少ないと捉えられていることや、業界の成長スピードに適切なスキルを持つ人材の母数が追いついていない現状が挙げられます。Webアプリの開発やIoTの発展など広がる仕事幅に対し、適切な人材の絶対数が少なく慢性的な人手不足に陥っています。

2位 メンテナンス・警備・検査業界

要因:低賃金、重労働

警備業界の平均年収は50歳で約307万円。月給に換算すると約25万円で、一般企業で働く社会人2,3年目の社員と変わらないような給与額でしかありません。

週6日勤務の仕事や季節に関係なく屋外で従事することが多く、2位の建設業と同様に、警備業界を志望する若年層は減少しています。

3位 建設業

要因:重労働、継続的なキャリア形成への不安

総務省統計局の労働力調査によると、もともと減少傾向であった建設業界では2015年から2022年までの7年間で、従業者数が約21万人減少しています。

熟練した技術者を目指し資格取得や現場経験を積めば、高給を得ることも夢ではありませんが、資格を取得するまでの労力や時間、体力仕事のため加齢により勤務を継続しにくくなることから、建設業界を目指す若年層は減る一方です。

4位 運輸・倉庫業

要因:インターネット販売(EC)市場の拡大

従事者数は例年と比べ横ばいにも関わらず、AmazonをはじめとしたEC市場規模の拡大により、業務量が増えたことが人手不足の大きな要因です。

ECの市場規模は年々拡大し続け、今後も市場規模は広がっていくでしょう。したがってEC事業にかかわるの運輸・倉庫業は、今後も慢性的な人手不足が続いていく可能性があります。

[出典] 経済産業省

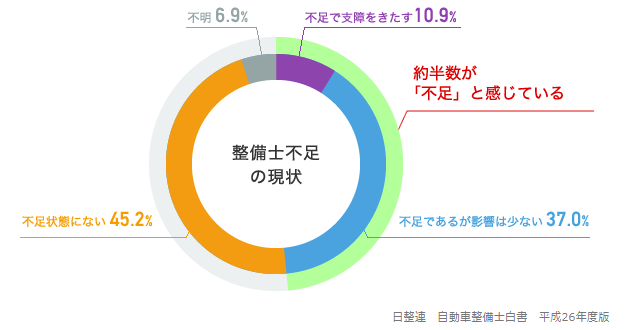

5位 自動車・同部品小売業

要因:ものづくり大国から、IT大国へ

自動車整備士、製品開発、機械系エンジニアなど理工系の職種募集が大半を占めている自動車業種。一定の技術が必要とされるため、労働人口減少とともに充分なスキルを持つ人手不足に各社が苦しんでいます。

さらに労働人口減少に加え日本の産業が「ものづくり」から「IT」へ移り変わりつつあるため、若年層から選ばれにくい職種になってきていることも採用難に追い打ちをかけています。

[出典] クラッチ求人

【3分資料】はじめての外国人採用のポイント

- 新卒・中途外国人材の母集団形成方法がわからない

- 就労ビザ申請の方法がわからない

- 外国人材の採用手法や注意点が知りたい

などのお悩みを抱えている方必見の外国人採用の基礎資料です。

人手不足への対策方法

人手不足が続く中、各社はどのような対策を行っているのでしょうか。人手不足問題に対し、新たな活路を見出した企業の対策方法をご紹介します。

4社の人手不足解消事例

事例1 広告・情報サービス業 株式会社あつまる(東京)

売り手市場のIT業界で、外国人のエンジニア採用に乗り出した同社。日本語検定試験の受験者数第1位でIT人口数が急激に伸びる中国人に注目したとのこと。

日本語スピーカーかつエンジニアスキルを持ち合わせた中国人エンジニアの確保を狙います。

事例2 清掃・整備業 株式会社中西(愛知)

Youtube動画を活用して、若年層から注目を集める株式会社中西。約3年間で3万人のYoutubeチャンネル登録者数を記録し、動画を見た遠方東京在住の視聴者が面接を受けに来ることもあるそうです。

なんと、動画のコンテンツは「ゴミ屋敷をひたすら掃除する」という内容。まるでテレビ番組の企画のようで、ついつい動画に見入ってしまいます。

事例3 運送業 互助交通(東京)

採用にユニークな学生インターンプログラムを実施し、若年層の応募増を狙うタクシー会社。街中にポイントを設け、実際に会社働くタクシーの運転手と就活生が一緒に謎解きをするという、ゲーム感覚で業務内容を理解できる採用プログラムになっています。

入社前にインターンを行うと、どのような業務内容かイメージしやすくなるため定着率の向上も期待できそうです。

事例4 電気・設備業 未来工業株式会社(岐阜)

年間休日140日+有給休暇40日と休暇日数が日本一とも言われる同社。「外せる制約はできるだけ外そう」という哲学から、勤務時間を7時間15分に変更したり作業服を自由にしたりと、一般常識を覆す働き方改革を行っています。

従業員に優しい魅力的な企業として、中部地方で最も注目されている企業のひとつです。

働く環境や人事制度の見直し

人手不足である業界の要因をみていくと、低賃金や重労働、そして業界の拡大に伴い人材需要が高まることがあげられます。これらのことから、低賃金や重労働が要因と考えられる職種に関しては「この業界には儲かる仕事がある」と捉えてもらえるよう、賃金などの労働条件を改善することが重要です。

しかし、人材を確保するために賃金の見直しをしたいと考えても、現在所属する従業員のことも考慮すると、急に賃金を上げるのは難しい企業も多いでしょう。

その場合は兼業や副業を許可することも一つの方法です。企業で副業を禁止している企業は多くありますが、法律的な観点から見ると、正社員の場合でも副業をすることは違法ではありません。

2020年と2022年には副業・兼業に関するガイドラインが改定され、それぞれの業務に支障がでない場合や企業機密情報が漏洩しない場合、競業により自社の利益が害される場合などを除き、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは基本的には労働者の自由である、と明記されています。

また、高齢化社会が進みつつある日本で人手不足の業界が人材を確保していくためには、シニアや女性を積極的に雇用する姿勢をアピールすること、未経験でも始められる仕事だと知ってもらうことで人材確保につながるでしょう。

生産性向上の取り組みや外国人人材を活用する

業界や業種によっては難しい場合もありますが、RPAやAIといったITテクノロジーを活用して、仕事の生産性を効率化することも人手不足の解消につながります。

例えば、自動で勤怠を管理し集計をしてくれるシステムや社内データをデジタルで管理することで、作業にかかっていた業務時間が削減できるだけではなく、業務を対応していた人件費の削減にもつながるでしょう。

また、人手不足を解消するために外国人労働者を採用することも有効な手段の一つです。です。近年では、日本で取得した技術を将来的には母国で活かしたい、日本語を習得しながら日本で働き、異文化を学びたいと考える外国人は増加傾向にあります。

外国語がネイティブである外国人労働者を雇用することで新たな顧客層を獲得できる可能性もあります。さらに、ダイバーシティに富んだ職場環境も構築でき、これまでは思い浮かばなかったアイディアも生まれやすくなります。

これらのメリットがあることから、外国人労働者の雇用数は増加傾向にあるのです。

番外編:在宅ワークの導入

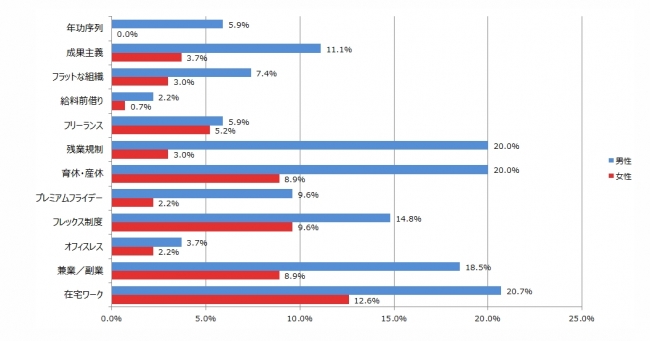

第二新卒・既卒の20代の若者135名を対象に行った調査によると、約4割が「働き方改革をしていれば、前職に留まった」と回答したとのことです。

男女別に見ると、男性は「在宅ワーク」が20.7%、続いて「育休・産休」「残業規制」が共に20.0%という結果になっており、女性は「在宅ワーク」が12.6%、「フレックス制度」が9.6%、「兼業/副業」「育休・産休」が共に8.9%でした。

男女ともに「在宅ワーク」への関心が高く、このような制度を取り入れることで、離職率の上昇を防ぎ新規採用数の抑制に繋げられるかもしれません。

[出典] excite

人手を補ってからが勝負!定着率も一緒に考えよう

今から約50年後の2065年には労働人口が4,000万人まで減少し、2016年の労働人口数と比較すると約50%減少すると予想されています。

採用競争がますます激化する中で、企業の魅力のアピール方法や働き方を見直すことがより一層重要になってくると言えるでしょう。採用戦略の改革を行い、採用市場で勝ち抜いていくことが企業成長のキーになることは間違いありません。

また、今後日本では少子化の影響で労働力が減少していくことから、外国人採用を検討する企業も増えています。

「外国人を採用したいが、日本語がある程度話せないと困る」と考える企業も多いでしょう。Bridgersでは、外国人採用に関するよくある質問や、日本で働いてもらうために必要なビザや在留資格についてなどの情報をまとめて紹介しています。

自社の希望条件にあった外国人を採用したいとお考えの担当者は、ぜひ以下から資料をご請求ください。

03-6367-2041

03-6367-2041